「簡易裁判所における少額訴訟」

何とか、A、という青年から書類にサインをもらうことができました。

次に、長男は簡易裁判所に行って少額訴訟の手続きをとりました。

この記事では、簡易裁判所における少額訴訟のやり方について綴ります。

前記事からの続き「私の長男を襲った金銭詐取事件⑦」となります。

少額訴訟手続きとは?

☆民事訴訟のうち、少額の金銭の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決するための手続きです。

裁判所には、定型訴状用紙や定型答弁書用紙を備え付けられていますので、それらを使用できます。

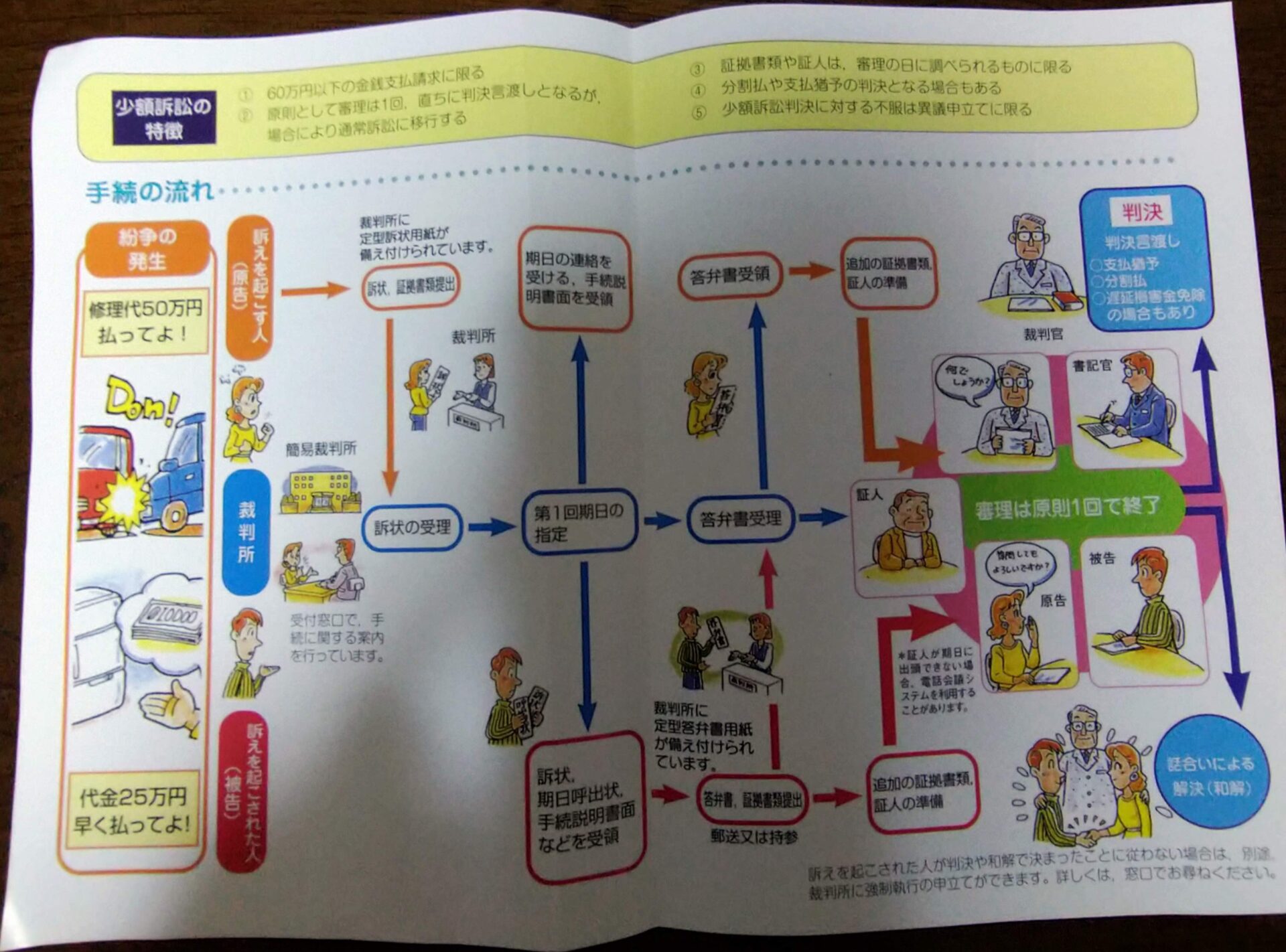

少額訴訟の特徴

- 60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルに限って、利用できる手続きです。

- 原則として、1回の期日で双方の言い分を聴いたり証拠を調べたりして、直ちに判決を言い渡します。ただし相手方が希望する場合や、裁判所の判断により、通常の訴訟手続きに移ることもあります。

- 証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに、限られます。

- 裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも、分割払い・支払猶予・遅延損害金免除の判決を言い渡すことがあります。

- 少額訴訟判決に対して不服がある場合には、判決をした簡易裁判所に不服(異議)を申し立てることができます。ただし、地方裁判所での再度の審理を求めること(控訴)はできません。

※少額訴訟判決等については、判決等をした裁判所においても、金銭債権(給料預金等)に対する強制執行を申し立てることができます。

上記は弁護士さんから教えてもらった、最高裁判所の少額訴訟のパンフレットから引用しています。

詳しく知りたい方は裁判所のウェブサイトをご覧になるか、「少額訴訟」と検索してください。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html

簡易裁判所に持っていくもの

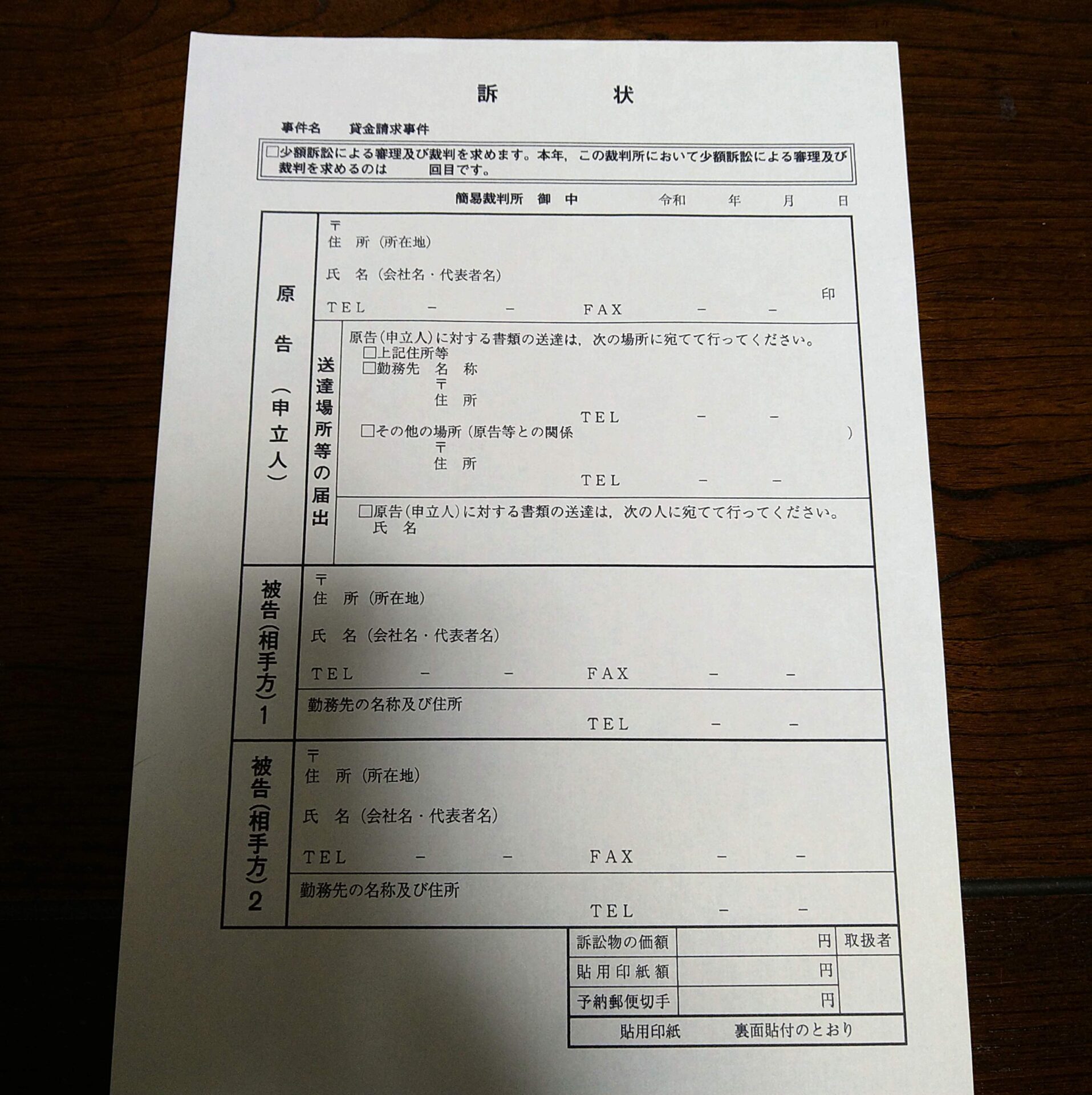

長男は簡易裁判所に行って、定型訴状に記入し訴状を作成しました。

以外と知られていないことだと思うのですが、

簡易裁判所の窓口に行けば、素人でもわかりやすく裁判所の人が教えてくれるそうです。

長男が持って行ったもの

- 弁護士さんが作った「準消費貸借契約書」(双方の住所と氏名、捺印(サイン)があるもの)

- レシート原本・クレジットカード利用明細書(レシートはA4用紙にきれいに貼り付けた方がいいようです。) ※ただし例えば割り勘でレシートの裏に払う人のサインがあれば、それは重要な証拠となるので大事に取っておく必要があります。その際は裏面が見えるようにする必要があります。

- 訴える人の本人確認のための身分証明書

- 印鑑

- お金(収入印紙代・書類の送付のための切手代):長男の場合、合計で1万円程かかりました。

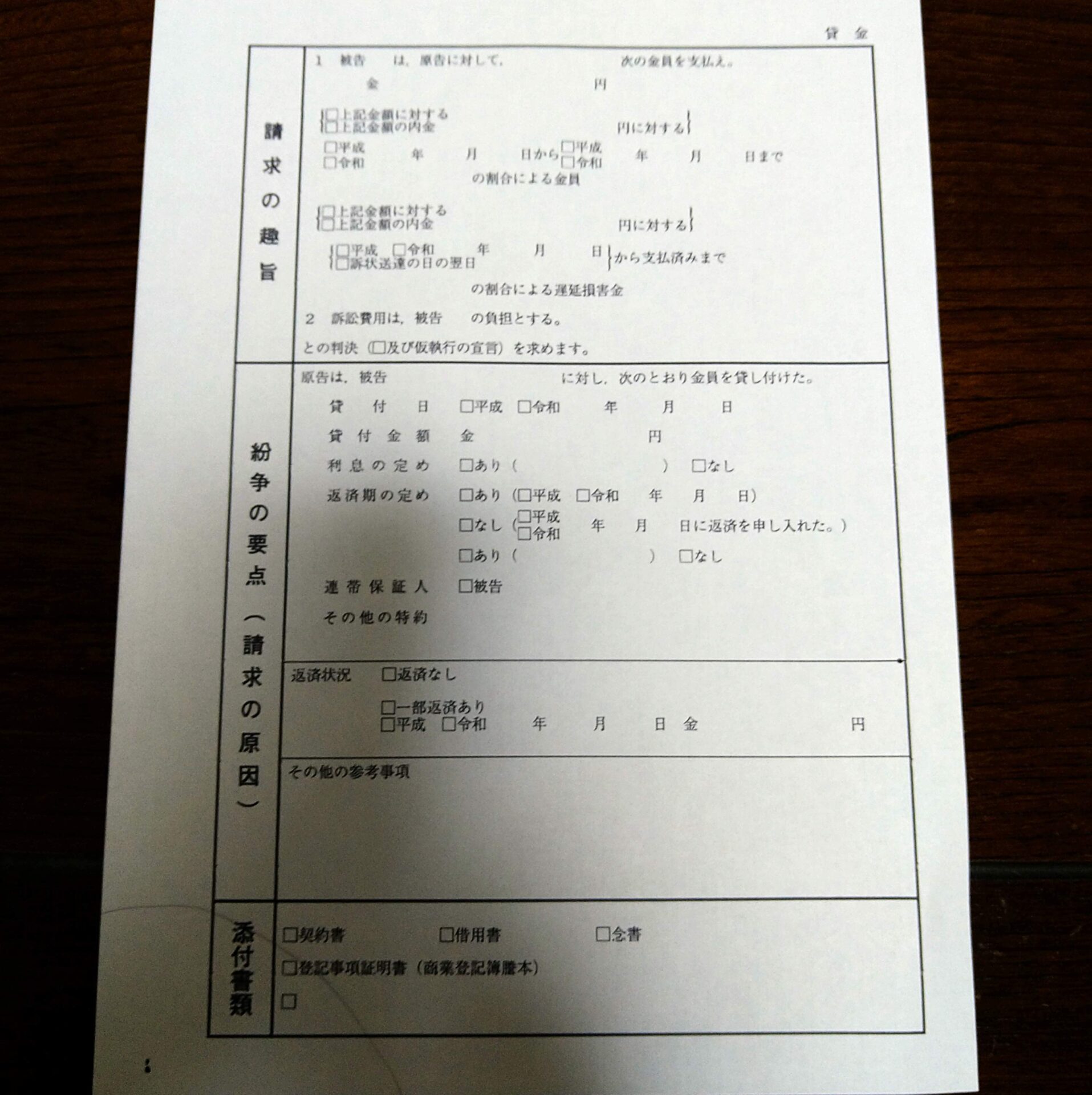

少額訴訟の流れ

裁判所に訴状と証拠書類を提出する

裁判所の窓口で、教えてもらいながら、訴状を作ります。

そして以下の書類を、裁判所に提出します。

- 訴状

- (準消費貸借)契約書(場合によっては、借用書・念書でも良いようです。)

- 切手・収入印紙

- 証拠書類(レシート・領収証原本・クレジットカード明細書)

裁判所に行く期日が決められ、裁判所から期日の連絡を受ける(原告側)

裁判所に証拠書類を提出してから、およそ2週間から1か月ほどで、裁判所から審理を行う期日が知らされます。文書で通知が来ます。

期日には基本、従わなければなりません。

書類を受領した・その期日に出席できることを了解した意味で、

送信書兼受領書に署名捺印してファックスで裁判所宛てに送信します。

裁判所から、内容証明郵便で書類が送られる(被告側)

裁判所が原告側から書類を受領したら、被告側に書類が内容証明郵便で送られます。

内容は、訴状・期日呼出状・手続説明書面などです。

内容に納得したら、答弁書を郵送します。

納得行かない場合は裁判所に出向き、答弁書を作成したり、証拠書類を提出します。

裁判所から被告による答弁書が送られてくる(原告側)

被告側に何らかの訴えがあった場合には、答弁書が原告側に裁判所から送られてきます。

長男の場合、

やはり、A、という青年から、内容について納得が行かないという趣旨の答弁書が届きました。

内容は

- そのような金額は使った覚えがない。

- いきなり母子で押しかけてきて、強制的に書類にサインをさせられた。

- 自分はADHDであるので正常な判断ができないと医師に診断された。(今までは受診していないのに、訴えを起こされて精神科に受診したようでした。)

という事でした。

またこの被告側からの答弁書を受け取ったら、送信兼書類受領書を裁判所にファックスで送りました。

お互いの訴えの内容に納得が行かない場合、双方追加の証拠書類・証人を準備する

お互いの言い分に納得行かない場合は、

決められた期日までに、追加の証拠書類や証人を準備する必要があります。

指定された期日に裁判所に行く

※指定された期日に行けない場合は、別途裁判所に相談する必要があります。

裁判所に行って審理が始まりますが、場合によっては原告・被告別室で話しを聞くこともあります。

普通は同室で行われるようです。

私たちの場合、A、という青年の素性がわからないことと、長男のメンタル不調もあり、

審理は原告被告それぞれ別室で行う事を裁判所にお願いしました。

また長男が心身不調だったため、母である私も付き添いました。

審理は、原告・被告・(原告被告のそれぞれの証人や付添人)・裁判官・書記官・調停員で、

話し合いがされます。

続きは次の記事に書きます。

次回はいよいよ裁判所にお互い出頭した、審理の様子を綴ります。

今日の私の日常

最近はブログの毎日1記事公開をやり遂げるために、

なるべく買い物にも行かないようにしています。

なぜなら、時間が減るからです。

買い物に時間を費やして、

ブログの公開を間に合わせることができなさそうで、焦ったこともありました。

ですがいよいよ、明日ぐらいは買い物にも行かなくてはなりません。

毎日1記事公開をやっていて、こういうところがやはり難しいなあと思います。

例えば買い物をしなければならない、とかいろいろな雑用が入った時に、

時間的な余裕がなくなります。

時間的な余裕がなくなるという事は、ちょっと睡眠不足気味になります。

そして心にも余裕がなくなります。

ですので、10月1日~10月31日までの1ヶ月限定にしておいて、良かったと思いました。

あと数日で終わるので、やり遂げたいと思います。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。